Занятие «Русские народные стишки, небылицы, потешки

М.В.Гаврилова (РГГУ)

НЕБЫЛИЦА В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ.

Исследования, в которых приводятся классификации жанров детского фольклора, часто упоминают небылицу как жанр, для которого характерны следующие черты. Эти краткие стихотворные тексты отмечены изначальной установкой на неправду, "выдуманность", несерьезность, что сближает их с такими развлекательными жанрами, как сказка, анекдот. Функции небылицы в детском фольклоре близки к функциям потешки, они могут как произноситься взрослыми для того, чтобы позабавить детей, так и декламироваться самими детьми. Комический эффект в небылице достигается путем наделения предметов и явлений несвойственными им признаками. Небылицей широко используются такие приемы, как гротеск и оксюморон. Важной особенностью построения таких текстов является то, что эпизоды следуют друг за другом, сочленяясь путем простой кумуляции, не образуя законченного сюжета, можно легко, без потери для смысла, убирать одни, добавляя другие. У небылицы отсутствует финал, нанизывание эпизодов теоретически может быть бесконечным:

По реке плывет кирпич волосатый, как стекло. Ну и пусть себе плывет. Нам не нужен пенопласт. По реке плывет кирпич, полосатый, как пельмень. А на нем сидит медведь, красной армии боец, к нему лошадь подошла, тоже семечки грызет.

Следует, однако, отметить, что все перечисленные особенности присущи в равной мере другим жанрам. В связи с этим возникает вопрос: можно ли назвать такую черту небылицы, которая являлась бы жанрообразующей? Вариативность является признаком большинства фольклорных жанров, поэтому такой чертой считаться никак не может. То же можно сказать и о кумуляции. Построение рассматриваемой группы текстов отличается от описанной В.Я. Проппом "классической" (восходящей или нисходящей) кумулятивной схемы тем, что у нее отсутствует конечная катастрофа, эпизоды не обнаруживают четкой связи друг с другом, однако это говорит о том, что мы имеем дело с более архаичной, примитивной, менее организованной разновидностью кумуляции, присущей некоторым сказкам (напр., "Лгало и подлыгало") и многим жанрам детского фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки и т. д.). Как уже упоминалось, функционально небылицы пересекаются с пестушками и потешками. Таким образом, единственной чертой, которая могла бы претендовать на роль жанрообразующей, - установка на недостоверность, перевертывание всего с ног на голову, гротесковость, оксюморонность.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что и она вовсе не является исключительной принадлежностью жанра небылицы.

Небыличность как прием обнаруживает себя в архаичных текстах, причем здесь ни о каком создании комического эффекта речи идти не может. В заговорах, в формулах-закрепках, небылица встречается, если можно так выразиться, в "отрицательном" виде: "...И когда у родущего теленка родится теленок, и когда белой камень Латырь со дна морского выстанет и по ветру летать будет, и тогда тот злой человек и лихой эту щуку добудет и ключи вынет..."

То есть потенциальному злоумышленнику, врагу, чужаку, бесу дается заведомо неисполнимая задача, которую он "должен" выполнить прежде, чем начать причинять вред. Можно сказать, изображается картина мира, где все перевернуто с ног на голову, и утверждается, что чужак в этом случае, в этом мире, имеет какую-то силу, а в мире с нормальным порядком вещей - нет.

Далее, известен ряд сказок с одним и тем же сюжетом: три брата, оказавшись ночью в лесу, по очереди ходят просить огня в избушку, обитатель которой предлагает им в качестве платы рассказать ему такую небыль, чтобы он не смог поверить; старшие братья проигрывают и он вырезает у них из спины ремни, младший же побеждает и получает огонь. Сказки отличаются только наименованием хозяина избушки (старик, Немал-великан и т.д.) и содержанием рассказываемых небылиц, которое совершенно идентично содержанию рассматриваемых нами текстов. Любопытно, что эти сказки сильно схожи с волшебными, хотя и помещены составителями сборника в раздел "социально-бытовых". Мы встречаем в них многие атрибуты волшебной сказки: ситуация, когда братья оказываются в лесу, формульное описание избушки и ее хозяина, задавание трудных задач, роль младшего брата и т.д. Отсутствует только волшебство как таковое. Характерной представляется ситуация рассказывания небылиц. Понуждающий к этому описан как типичное для волшебной сказки потустороннее существо, "мертвец", требующий обращения к себе на своем "потустороннем" языке, каковым является язык небылицы. Старшие братья, в отличие от младшего, естественно, не обладают таким знанием, отчего и страдают.

Небылицы, целью которых является создание комического эффекта, встречаются в карнавальной традиции, в частности, в речи карнавального "деда":

У меня, голова, жена красавица. Глаза-то у ней по булавочке, а под носом две табачные лавочки. У ней, голова, рожа на мой лапоть похожа.

Также в народной драме:

Стоит церковь брюквенная, двери морковные, а замки репяные.

Важно отметить, что и балаганный "дед", и участники народных представлений имеют своим прообразом карнавальных ряженых, изображавших нечистую силу. Из этого понятно, почему они, принадлежащие потустороннему миру, говорят на том же "потустороннем" языке.

В детском фольклоре небыличность также является чертой многих жанров, причем унаследована она ими от карнавальной смеховой традиции. Ярким примером может служить жанр дразнилки:

Как у Сани на носу

ели свиньи колбасу;

ели, ели три недели,

ели, ели - не доели.

костяная нога

нос крючком,

голова сучком,

жопа ящичком...

(ср. с приведенным выше портретом жены балаганного "деда")

В этой связи чрезвычайно интересным представляется жанр или "переделки". Тексты, к нему принадлежащие, можно было бы разделить на два типа. К первому относятся сатирические тексты, высмеивающие либо оригинал, либо какую-нибудь жизненную ситуацию. Для нас больший интерес представляет второй тип, просто переворачивающий оригинал с ног на голову, никак не высмеивая его:

У лукоморья дуб срубили,

Златую цепь в трактир свезли,

Кота на мясо порубили,

Русалку на ветвях спалили.

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей.

Слоны катаются на кошках.

В темнице там царевна дрищет,

А серый волк бумажку ищет.

Там ступа с Бабою-Ягой

Идет-бредет в кабак ночной.

Жанр фольклорной пародии имеет древние корни, восходя к ритуальному осмеянию и поношению. Притом важно, что этот смех направлен не на высмеивание черт объекта, а на "выворачивание" его на изнанку, создание его "антипода", перевернутого двойника, - как в случае с древней пародией, так и с современной. Осмеянию часто подвергаются самые что ни на есть сакральные тексты и обычаи. Так, например, в средние века были известны пародии на церковную службу, на молитвы. Неслучайно, что детская "переделка" касается самых популярных песен, стихов, известных всем, как раньше был известен "Отче наш...":

Взвейтесь кострами,

Бочки с бензином,

Мы - пионеры,

Дети грузинов.

Близится вера

Светлых рабов.

Клич пионеров:

"Смотаться в кино".

Жанром, в котором также проявляются черты небылицы, можно считать и так называемый "садистский стишок":

Маленький мальчик в песочке играл, Сзади неслышно каток подъезжал. Долго рыдала над мальчиком мать, Пытаясь ребенка в рулончик скатать.

Важная особенность этого жанра - гротесковое преувеличение опасностей, подстерегающих ребенка на каждом шагу, доведение трагической ситуации до абсурда. Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь в действительности был задавлен катком или утонул в унитазе. Прослеживается явная связь между карнавальным, смешным изображением смерти и всего страшного (как и сакрального) и "садистским стишком".

Абсурд, невероятность являются главным пунктом немалого количества анекдотов и близких к ним "бредовых" загадок: "На крыше лежат два кирпича. Один говорит: «Что-то сегодня погода нелетная». Другой отвечает: «Ничего, главное, чтобы человек хороший попался»" "Колобок повесился" "Летят два крокодила. Один зеленый, а другой в Африку. Сколько лет моей бабушке?"

В качестве заключения можно было бы обобщить все сказанное и сделать на основании этого некоторые предположения. Итак, небыличность имеет древние корни и восходит изначально к магическим приемам, призванным установить контакт с потусторонними силами. Абсурд в современном детском фольклоре имеет непосредственным предшественником площадную, карнавальную, балаганную культуру. Очевидно, небыличность является признаком очень многих жанров, и ее трудно принимать за жанрообразующую черту. Строго говоря, это означает, что выделение небылицы как отдельного жанра вряд ли оправданно. Однако делать вывод о том, насколько продуктивно это предположение для изучения жанрового состава современного детского фольклора, автор не берется.

Материал размещен на сайте при поддержке гранта СARN99-WEB-II-27 Американского Совета по Международным Исследованиям и Обменам (АЙРЕКС) из средств, предоставленных Корпорацией Карнеги - Нью-Йорк.

Русские народные стишки, небылицы, потешки.

А где это видано

И в какой деревне слыхано,

Чтобы курочка бычка родила,

Поросеночек яичко снес

Да на полочку унес.

А полочка обломилась,

И яичко разбилось.

Овечка расквохталась,

Кобылка раскудахталась:

— Ой, куда-куда-кудах!

Не бывало у нас так,

Чтоб безрукий нашу клеть обокрал,

Голопузый за пазуху поклал,

А слепой-то подглядывал,

А глухой-то подслушивал,

А безногий водогон побежал,

Безъязыкий «караул» закричал!

Ехала деревня

Мимо мужика,

Вдруг из под собаки

Лают ворота.

Он схватил дубинку

Разрубил топор,

И по нашей кошке

Пробежал забор.

Крыши испугались,

Сели на ворон,

Лошадь погоняет

Мужика кнутом.

На болоте стоит пень,

Шевелиться ему лень.

Шея не ворочается,

А посмеяться хочется.

Лиса по лесу бежала,

Лиса хвост потеряла.

Ваня в лес пошёл,

Лисий хвост нашёл.

Лиса рано приходила,

Ване ягод приносила,

Её хвост отдать просила.

Из-за леса, из-за гор

Едет дедушка Егор

На булановой телеге,

На скрипучей лошади.

Сапоги на нем с карманом,

А жилетка с каблуком.

Подпоясался дубиной,

Опирался кушаком.

Между небом и землёй

Поросёнок рылся

И нечаяно хвостом

К небу прицепился.

Трах-тах, тарарах,

Едет мышка на ежах.

— Подожди колючий ёж,

Больше ехать невтерпёж,

Очень колешься ты, ёж.

Наши уточки с утра -

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!

Наши гуси у пруда -

Га-га-га! Га-га-га!

А индюк среди двора -

Бал-бал-бал! Балды-балда!

Наши гуленьки вверху -

Грру-грру-угрру-у-грру-у!

Наши курочки в окно -

Кко-кко-кко-ко-ко-ко-ко!

А как петя-петушок

Ранним-рано поутру

Нам споет ку-ка-ре-ку!

Тень-тень-потетень,

Выше города плетень.

Сели звери на плетень.

Похвалялися весь день.

Похвалялася лиса:

Всему свету я краса!

Похвалялся зайка:

Пойди, догоняй-ка!

Похвалялися ежи:

У нас шубы хороши!

Похвалялся медведь:

Могу песни я петь!

Петушок, петушок,

Золотой гребешок,

Масляна головушка,

Шелкова бородушка,

Деткам спать не даешь?

Раным-рано поутру

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру!»

А коровки в лад ему

Затянули: «Му-му-му!»

Ты, Буренушка, ступай,

В чисто поле погуляй,

А вернешься вечерком,

Нас напоишь молочком.

Скучно волку жить в лесу -

Он заводит песню.

Так неладно, так нескладно -

Хоть беги из лесу.

Перед ним лисица пляшет -

Рыжей лапой машет.

Хоть ни ладу и ни складу -

Пляшет до упаду.

Воробей пищит на ветке

Изо всех силенок.

Пусть нескладно, непонятно-

Все равно приятно.

Как на тоненький ледок

Выпал беленький снежок.

Выпал беленький снежок,

Ехал Ванюшка-дружок.

Ваня ехал, поспешал,

Со добра коня упал.

Упал Ваня и лежит,

Никто к Ване не бежит.

Две девушки увидали,

Прямо к Ване подбежали,

На коня Ваню сажали,

Путь-дорогу показали.

Путь-дорогу показали,

Да наказывали:

Как поедешь ты, Иван,

Не зевай по сторонам!

Старый заяц сено косит,

А лиса сгребает.

Муха сено к возу носит,

А комар кидает.

Довезли до сеновала -

С воза муха закричала:

«На чердак я не пойду,

Я оттуда упаду,

Ноженьку сломаю,

Буду я хромая».

Гречку мыли, гречку мяли,

Мышку по воду послали

По мосту-мосточку,

Желтому песочку.

Проплутала долго -

Испугалась волка,

Заблудилась, слезы градом,

А колодец - рядом.

Ой ты, заяц косой - вот так!

Не ходи ты за мной - вот так!

В огород попадешь - вот так!

Всю капусту сгрызешь - вот так,

Как поймаю тебя - вот так,

Как за уши схвачу - вот так,

Да и хвост откручу - вот так!

Приложение №4

Конспект занятия

Тема: Народные художественные промыслы.

Цель: Познакомить детей с народными художественными

промыслами, развить чувство гордости за русскую землю,

славящуюся мастерами, которые создавали и создают своими руками

сказочную красоту.

Дать детям представление об общности народных художественных промыслов и их различиях.

Помочь детям через беседу, дидактические карты, наглядные пособия, развивать воображение, память, чувство света, эстетическое восприятие.

Способствовать формированию у детей подлинной любви и уважения к своей Родине, к ее историческому прошлому, к русской самобытной культуре, к народному творчеству и искусству.

Предварительная работа:

Рассматривание открыток, альбомов, слайдов, изделий дымковских, гжельских и хохломских мастеров (каждый промысел на отдельном стенде), рисование в альбомах для раскрашивания.

Материалы и оборудование:

Картинки и открытки с изображением различных народных промыслов. Посуда: Гжель, Хохлома. Дымковские игрушки.

Ход занятия

(Тихо звучит музыка)

Полюбить Россию можно лишь тогда, когда увидишь всю прелесть русской природы, сквозь душу пропустишь трагическую и героическую историю русского народа, послушаешь прекрасную музыку, прикоснешься к истинным творениям русского народа.

Земля наша, Русская, испокон веков славилась своими добрыми мастерами, людьми, которые создавали и создают своими руками сказочную красоту.

Для того, чтобы любить, необходимо все это видеть и знать. Ребята, сегодня на занятии я хочу вам рассказать о народных художественных промыслах.

В России народных художественных промыслов великое множество. И сейчас мы с вами совершим экскурсию по самым знаменитым, самым уникальным центрам народного творчества.

Дети подходят к первому стенду. (Гжель)

В некотором царстве, в российском государстве, недалеко от Москвы, средь лесов и полей, стоит городок Гжель. Давным-давно жили-были там смелые и умелые, веселые и красивые мастера. Собрались они однажды и стали думу думать, как бы им лучше свое мастерство показать, всех людей порадовать, да свой край прославить. Думали-думали, да придумали. Нашли они в родной сторонке глину чудесную, белую-белую, и решили слепить из нее посуду разную, да такую, какой свет не видывал. Но не только лепниной украшали гжельские мастера свои изделия, расписывали свою посуду синей краской разных оттенков. Рисовали на посуде различные узоры из сеточек, полосочек, цветов. Очень затейливая, нарядная получилась посуда, и стали называть ее «нежно-голубое чудо».

Чашка эта голубая

О зиме напомнит вдруг:

На снегу холодном тает

Не расстает синий луг.

Рассветают на морозе

Хризантемы и ромашки.

Колокольчики и розы.

Украшают чашки, вазы

Сколько блеска, сколько глянца

В сине-белом том фасьянсе!

Неужели, неужели

В Вашем доме нету Гжели?

Дети подходят ко второму стенду. (Хохлома)

Продолжим нашу экскурсию, посмотрите, какая красивая посуда.

В старину люди ели из деревянной посуды. В селе Хохлома искусные мастера делали деревянную посуду и расписывали ее красивой росписью, отправляли в другие города. Посуда эта нравилась людям своими яркостью, праздничностью, узорами. Чашки, ложки, ковши пользовались большим успехом. Позже стали делать и детскую мебель. С большим старанием делают хохломчане свою посуду. Много выдумки и фантазии применяют, придумывают узоры, которые высматривают в окружающей природе. На хохломской посуде вьется, кружится травка-былинка, то красная, то черная, а из нее выглядывает ягодка: смородина, малина, рябина, или цветы: маки, колокольчики, ромашки.

Я перечислила элементы, но в хохломской росписи их называют по-иному - завиток, а листья украшены оживкой, в виде прожилок. Найдите на предметах ягоды клубники, ягоды смородины, завиток, листья, цветы.

Молодцы ребята! Послушайте стихотворение о Хохломе.

Вы не знаете, ребята,

От чего и почему,

Очень часто называют

Золотую Хохлому?

Разве золотом покрыты

В ней деревья и дома?

Может, всюду там сияют

Золотые терема?

Деревянная, резная

Расписная Хохлома!

Удивительной посудой, -

Вот чем славится она.

Этот тонкий, этот дивный

Золотистый завиток!

Раз увидишь, не забудешь,

И хотел бы, да не смог.

Дети подходят к стенду с Дымковской игрушкой.

Полюбуйтесь ребята, какая красота! И Барышня,и свистулька, и лошадки. Что же это за узор?

А сейчас послушайте мой рассказ о Дымковской игрушке.

Дымковская слобода, что недалеко от города Вятки, славится своими мастерами. Проходили здесь знаменитые весенние ярмарки, народные гуляния, на которых и появились первые игрушки расписные, дивные такие. Называется такой праздник «свистуньей». Пели на разные голоса свистульки, зазывая весну, прогоняя холодную зиму. Практически в каждой избе жили умельцы, владеющие дымковским мастерством. Из красной глины, смешанной с просеянным песком, рождались, появлялись на свет разные зверюшки: кони озорные, олени золоторогие, индюки важные, кавалеры отважные, свистульки голосистые да звери сказочные, диковинные. Особенностью дымковской игрушки является простой геометрический орнамент, состоящий из ярких пятен, кругов, зигзагов и полосок разной толщины. Для этой росписи используют сочетания ярких цветов: красного, малинового, желтого, голубого, зеленого, оранжевого, синего и, конечно, черного. Словно из далекой доброй сказки пришло к нам чудо: зверюшки-веселушки, дивные дымковские игрушки.

Есть в России уголок,

Где из труб идет дымок,

Знаменита деревушка

Яркой глиняной игрушкой:

Пестрыми фигурками.

Кошечками Мурками,

Расписными петухами,

Курицами, индюками,

Веселит, ласкает взор

Пестрый Дымковский узор.

Итог занятия.

РЕФЛЕКСИЯ

Ребята, интересная экскурсия у нас получилась? А вы хотите стать народными умельцами? (Ответы детей). Хорошо! Тогда я приглашаю вас на следующее занятие по изобразительному искусству в нашу мастерскую, где вы сможете стать народным умельцем.

Источники информации

КнязеваО.Л. « Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,СПб, 1997.

Annotation

«У Иванова двора

Загорелася вода.

Всем селом пожар тушили,

А огонь не загасили…»

Небылицы. Потешки. Пословицы и поговорки. Скороговорки. Считалки

Небылицы

Кошка и курочка

Пословицы и поговорки

Об умении и трудолюбии

О лени и нерадивости

О природе

Скороговорки

Считалки

Небылицы. Потешки. Пословицы и поговорки. Скороговорки. Считалки

Небылицы

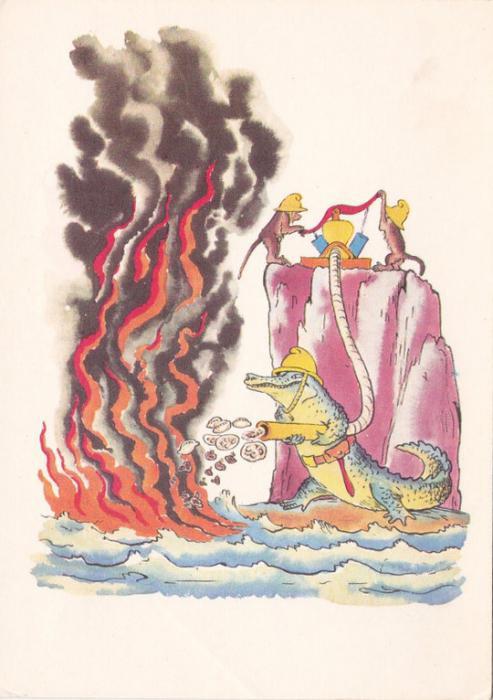

У Иванова двора

Загорелася вода.

Всем селом пожар тушили,

А огонь не загасили.

Пришёл дедушка Фома,

Расседая борода.

Он народ погнал в овин,

Затушил пожар один.

Как Фома тушил пожар,

Он об этом не сказал.

Только слышно стороной:

Затушил он бородой!

Потешки

Кошка и курочка

Кошка на окошке

Рубашку шьёт,

Курочка в сапожках

Избёнку метёт.

Мыши

Мыши водят хоровод,

На лежанке дремлет кот.

Тише, мыши, не шумите,

Кота Ваську не будите.

Вот проснётся Васька-кот,

Разобьёт весь хоровод.

Петушок

Петушок, петушок,

Золотой гребешок,

Маслена головушка,

Шёлкова бородушка!

Ване спать не даёшь?

Пословицы и поговорки

О Родине

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.

Родина – мать, умей за неё постоять.

Где смелость, там и победа.

О дружбе

Нет друга – ищи, а нашёл – береги.

Все за одного, один за всех.

Об умении и трудолюбии

Делу время, а потехе – час.

Учение – путь к умению.

Терпение и труд всё перетрут.

Семь раз отмерь, а один отрежь.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Землю солнце красит, а человека – труд.

О лени и нерадивости

Поспешишь – людей насмешишь.

Под лежачий камень и вода не течёт.

Не спеши языком, торопись делом.

Делаешь наспех – сделаешь на смех.

О природе

Лето – припасиха, зима – прибериха.

Декабрь год кончает, а зиму начинает.

Много снега – много хлеба,

много воды – много травы.

Мороз невелик, да стоять не велит.

Весна красна цветами, а осень – снопами.

Скороговорки

На дворе трава, на траве дрова.

Не руби дрова на траве двора.

* * *

От топота копыт пыль по полю летит.

* * *

Проворонила ворона воронёнка.

Считалки

Ай, чу-чу, чу-чу, чу-чу,

Я горошек молочу,

Я горошек молочу

На Ивановом току.

Ко мне курочка бежит,

Конопаточка спешит.

Ой, бежит она, спешит,

Ничего не говорит.

А из курочки перо

Полетело далеко,

Ой, далёко, далеко,

На Иваново село.

* * *

Конь ретивый,

Долгогривый

Скачет полем,

Скачет нивой.

Того поймает,

С нами в салочки

* * *

Начинается считалка:

На берёзу села галка,

Две вороны, воробей,

Три сороки, соловей.

* * *

Ой ты, зоренька-заря,

Заря вечерняя.

А кто зореньку найдёт,

Тот и вон пойдёт.

* * *

Солнышко-вёдрышко,

Выгляни в окошечко!

Солнышко, нарядись!

Красное, покажись!

При всей своей кажущейся простоте жанр небылицы вызывает много вопросов. Почему так притягательны небылицы для детей? Почему этот жанр универсален для многих культур? Почему именно этот остается «живым» и востребованным в литературе? Словом, какова суть небылицы и почему она остается такой неизменно востребованной?

Определение жанра небылицы

Если говорить лаконично, то небылица - это короткое повествование о том, чего заведомо не может быть, причем эта невозможность утрированно подчеркивается, и поэтому создается комический эффект. «Ехала деревня мимо мужика…», «Жил на свете великан низенького роста…» - эти и многие другие «бессмысленные» образы создаются по самым разным, довольно прозрачным, схемам, однако неизменно вызывают смех и интерес.

Русские и английские корни небылиц

В России известны и русские народные небылицы, и небылицы других народов. Прежде всего, небылица, бессмыслица, абсурд ассоциируется с английским фольклором и английской литературой. В ХХ веке в России этот жанр был значительно оживлен появлением переводов английского фольклора и произведений английского «нонсенса» (буквально: «бессмыслицы»). Английские детские песенки, в основном строящиеся на принципе бессмыслицы, переводились как небылицы для детей Самуилом Маршаком и Корнеем Чуковским. Русскими читателями многих поколений любимы образы из переводных песенок «Барабек», «Скрюченная песня» и других стихов, где мир заведомо «перевернут вверх тормашками», абсурден. Литературные примеры английских небылиц - это, прежде всего, лимерики которые в основном известны в переводах Григория Кружкова.

Простота принятия английского варианта жанра объясняется, прежде всего, привычностью небылицы для русского сознания, ведь небылица - это жанр, который существовал в России задолго до «прививки» русской культуре английского нонсенса.

Литературные небылицы

Небылица остается живым жанром и в фольклоре, и в литературе. Российским малышам известны как народные небылицы, так и авторские. Пожалуй, самые известные литературные образцы жанра созданы Корнеем Чуковским и Генрихом Сапгиром. Прежде всего, это, конечно, «Путаница» К. Чуковского.

Однако и другие его сказки и стихи при ближайшем рассмотрении очень близки бессмыслице в жанровом смысле этого слова. «Чудо-дерево», «Радость», «Тараканище» - в основе этих широко известных детских стихов лежит небылица. Это, по сути, авторские варианты разработки данного жанра.

Что касается творчества то мало кому в России неизвестны его знаменитые «Небылицы в лицах». Неожиданность совмещения несовместимых образов и при этом легкость строк, создающая иллюзию естественности и этим еще более подчеркивающая «небывалость», - все это надолго запоминается как очень талантливое и выразительное произведение.

Небылицы как доступный эстетический опыт

Корней Чуковский в своей книге «От двух до пяти» предположил, что небылицы для детей - это возможность радоваться собственной способности увидеть отступление от нормы. Ребенок, по Чуковскому, через небылицу укрепляется в своем понимании нормы, в своей ориентации в окружающем мире.

Однако, видимо, все не совсем так просто. Небылица - это еще и один из первых доступных эстетических опытов. Именно при знакомстве с бессмыслицей у ребенка формируется восприятие художественной условности, ведь «нелепица» - это самые примитивное, доступное для ребенка художественное смещение, лежащее в основе любого Небылицы поэтому закладывают основу для восприятия художественной метафоры, художественного образа, готовят ребенка к формированию литературного вкуса.